АГРАНУЛОЦИТОЗ (agranulocytosis; греческая отрицательная приставка a-, латинское granulum — зернышко и греческое kytos — клетка; прежние названия — алейкия, анейтрофилез, гранулофтиз) — синдром, характеризующийся резким уменьшением количества или отсутствием нейтрофильных гранулоцитов в периферической крови. АГРАНУЛОЦИТОЗ не имеет отчетливых границ с гранулоцитопенией — клинически бессимптомным состоянием, поэтому за АГРАНУЛОЦИТОЗ условно принимают содержание в крови менее 750 гранулоцитов в 1 мкл [Эндрюс (Andrews), 1969] или общего числа лейкоцитов менее 1000 в 1 мкл.

Впервые АГРАНУЛОЦИТОЗ был описан в 1922 г. Шультцем (W. Schultz). Одновременно Фридеманн (Friedemann) описал агранулоцитарную ангину. С широким применением цитотоксической терапии (лекарственной и лучевой), а также большого арсенала новых средств частота А. значительно возросла.

Этиология и патогенез

По механизму возникновения АГРАНУЛОЦИТОЗ может быть миелотоксическим и иммунным.

Миелотоксические АГРАНУЛОЦИТОЗЫ возникают в результате подавления роста предстадий гранулоцитов в костном мозге, включая и стволовые клетки. В связи с этим в крови отмечается уменьшение не только гранулоцитов, но и тромбоцитов, ретикулоцитов и лимфоцитов. Миелотоксический АГРАНУЛОЦИТОЗ может развиться в результате воздействия на организм ионизирующей радиации, химических соединений, обладающих цитостатическими свойствами (противоопухолевые препараты, бензол и другие), продуктов жизнедеятельности грибка типа Fusarium, размножающегося в перезимовавшем зерне (см. Алейкия алиментарно-токсическая).

Иммунный АГРАНУЛОЦИТОЗ развивается в результате ускоренной гибели гранулоцитов под влиянием антилейкоцитарных антител; стволовые клетки не страдают. Антилейкоцитарные антитела образуются под влиянием медикаментов, могущих играть роль гаптенов (см. Гаптены). При повторном введении такого медикамента появляется агглютинация лейкоцитов.

Развитие иммунного агранулоцитоза мало зависит от дозы препарата, важнейшую роль в его возникновении играет необычная чувствительность организма. Напротив, при миелотоксическом АГРАНУЛОЦИТОЗЕ решающая роль принадлежит величине повреждающего воздействия. Среди лекарств, вызывающих иммунный АГРАНУЛОЦИТОЗ, основное место принадлежит амидопирину. Иммунный АГРАНУЛОЦИТОЗ, кроме того, могут вызвать бутадион, фенацетин, атофан, анальгин, диакарб, барбамил, сульфаниламиды, ПАСК, тубазид, этоксид, стрептомицин, пипольфен и некоторые другие препараты. Продолжительный прием препарата-гаптена может вызвать разрушение не только зрелых гранулоцитов, но и миелоцитов и промиелоцитов. Развитие аутоиммунного АГРАНУЛОЦИТОЗА, чаще лейкопении, наблюдается при коллагенозах (особенно рассеянной красной волчанке, ревматоидном полиартрите), а также при некоторых инфекциях.

Особое место занимают АГРАНУЛОЦИТОЗЫ при системных поражениях кроветворного аппарата — лейкозах (см.), гипопластической анемии (см.), а также при метастазах в костный мозг раковой опухоли и саркомы.

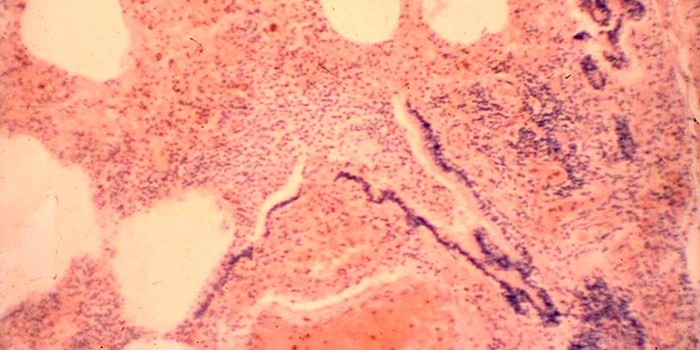

Патологическая анатомия

Клиническая картина

Миелотоксический АГРАНУЛОЦИТОЗ начинается исподволь: без каких-либо субъективных признаков. Иммунный АГРАНУЛОЦИТОЗ клинически может иметь различные варианты в зависимости от вызвавшего его фактора. АГРАНУЛОЦИТОЗ на фоне коллагеноза развивается постепенно и отличается упорством течения. Начало медикаментозного иммунного АГРАНУЛОЦИТОЗА в большинстве случаев острое.

Первыми проявлениями любого АГРАНУЛОЦИТОЗА являются лихорадка, стоматит, ангина. При миелотоксическом синдроме отмечается и обычно умеренно выраженный геморрагический синдром (синяки и кровоточивость десен, носовые кровотечения): выраженный геморрагический синдром — нечастое осложнение АГРАНУЛОЦИТОЗА Поражение слизистых оболочек (некрозы и молочница) полости рта и желудочно-кишечного тракта — наиболее постоянный признак АГРАНУЛОЦИТОЗА. При миелотоксическом АГРАНУЛОЦИТОЕ оно обусловлено тем, что, с одной стороны, исчезновение гранулоцитов делает возможной микробную инвазию, с другой — подавление митозов эпителиальных клеток слизистой оболочки цитостатическими факторами нарушает ее целостность.

В периферической крови уменьшается количество всех форм лейкоцитов (нередко до сотен клеток в 1 мкл), а также тромбоцитов и ретикулоцитов. Число плазматических клеток обычно увеличено. Может быть анемия. Иногда гранулоциты исчезают полностью. Лейкопения при иммунном АГРАНУЛОЦИТОЗЕ носит умеренный характер — 1000—2000 клеток в 1 мкл, но количество гранулоцитов, как правило, уменьшается до нуля; тромбоцитопения отсутствует. В сыворотке обнаруживаются антилейкоцитарные антитела.

На высоте миелотоксического АГРАНУЛОЦИТОЗА в костном мозге почти полностью исчезают как гранулоцитарные элементы, так и эритронормобласты, мегакариоциты; лимфоидные, ретикулярные и плазматические клетки сохраняются. За 2—3 дня до выхода из состояния АГРАНУЛОЦИТОЗА в костном мозге появляются в огромном количестве промиелоциты и единичные нормобласты. В периферической крови первым признаком активации кроветворения является обнаружение молодых элементов — миелоцитов и метамиелоцитов, иногда плазматических клеток. Часто за 2—3 дня до появления гранулоцитов увеличивается число тромбоцитов и ретикулоцитов.

В костном мозге при иммунном АГРАНУЛОЦИТОЗЕ отмечается уменьшение клеточных элементов исключительно за счет гранулоцитарного ростка. Выход из иммунного АГРАНУЛОЦИТОЗА характеризуется появлением в периферической крови молодых клеток — миелоцитов, метамиелоцитов, иногда промиелоцитов.

Продолжительность АГРАНУЛОЦИТОЗА различна и зависит как от степени поражения костного мозга, так и от индивидуальных особенностей организма больного.

Осложнения

Наиболее частые — сепсис (нередко стафилококковый), прободение кишечника (чаще подвздошной кишки, так как она более чувствительна к цитостатическому воздействию), медиастинит, пневмонии, нома; реже — тяжелый отек слизистой оболочки кишки с образованием непроходимости, перитонита. Серьезным осложнением является острый эпителиальный гепатит, который часто развивается уже после ликвидации АГРАНУЛОЦИТОЗА. Отсутствие гранулоцитов придает своеобразие течению инфекционных осложнений — отсутствие гнойников, преобладание некрозов. Пневмонии протекают на фоне скудных физикальных данных: притупление едва заметно, хрипов, выраженного бронхиального дыхания может не быть, выслушивается лишь крепитация над областью поражения. Рентгенологические изменения очень скудные.

Диагноз

Диагноз ставится на основании анамнестических данных, характерной клинической картины, данных исследования периферической крови и пунктата костного мозга. Диагноз иммунного АГРАНУЛОЦИТОЗА может быть подтвержден серологическими исследованиями: обнаружением антилейкоцитарных антител (см. Группы крови, лейкоцитарные группы). АГРАНУЛОЦИТОЗ приходится дифференцировать от острого лейкоза в алейкемической стадии и гипопластической анемии. В первом случае решающим в диагностике является изучение пунктата костного мозга, втором — указание па внезапность развития АГРАНУЛОЦИТОЗА при иммунной его природе или сведения о длительном приеме препаратов миелотоксического действия (иногда прерванном за несколько недель до развития АГРАНУЛОЦИТОЗА). Наблюдение за больным позволяет прийти к окончательному заключению о характере опустошения костного мозга.

Прогноз

Прогноз в большинстве случаев миелотоксического А. В условиях асептики и своевременной мощной антибиотической терапии благоприятный. Резко ухудшают прогноз некротическая энтеропатия, а также тяжелые септические осложнения. Прогноз при иммунном АГРАНУЛОЦИТОЗЕ медикаментозного происхождения в условиях своевременной отмены препарата-гаптена, терапии стероидными гормонами и при соблюдении всех правил ведения таких больных в большинстве случаев благоприятный.

Лечение

Лечение А. любого происхождения требует немедленного устранения вызвавшей его причины: цитостатического препарата, ионизирующего излучения, медикамента-гаптена, провоцировавшего иммунный конфликт, и так далее. Терапия АГРАНУЛОЦИТОЗА, осложняющего течение ревматоидного артрита или рассеянной красной волчанки, прежде всего должна быть направлена против основного заболевания.

В лечении иммунного АГРАНУЛОЦИТОЗА решающая роль принадлежит преднизолону в дозе 1—1,5 мг на 1 кг веса пли его аналогам в адекватных дозах, а при отсутствии эффекта — в 2—3 раза больше. При тяжелом поражении слизистых оболочек препарат вводят парентерально. Курс — 7—10 дней пли до ликвидации АГРАНУЛОЦИТОЗА. Заместительная терапия переливаниями лейкоцитной массы показана только при инфекционных осложнениях.

Профилактика миелотоксического АГРАНУЛОЦИТОЗА состоит в тщательном гематологическом контроле в период терапии цитостатическими препаратами. При уменьшении количества лейкоцитов до 1000—1500 в 1 мкл или быстром их снижении необходимо прекратить цитостатическую терапию или сделать перерыв в лечении. Вместе с тем при лейкопенических вариантах острого лейкоза терапию приходится проводить малыми или средними дозами цитостатических препаратов, невзирая на низкие цифры лейкоцитов, ориентируясь на их динамику и уровень тромбоцитов. Упорное снижение последних свидетельствует о необходимости перерыва в цитостатическом лечении. Профилактика иммунного АГРАНУЛОЦИТОЗА направлена на исключение повторного приема препаратов, ранее оказавшихся причиной АГРАНУЛОЦИТОЗА у данного больного.

Агранулоцитоз у детей

В развитии АГРАНУЛОЦИТОЗА у детей играют роль те же механизмы, что и у взрослых. Клиническая картина миелотоксического и иммунного АГРАНУЛОЦИТОЗА соответствует таковой у взрослых.

У детей в раннем возрасте сравнительно редко возникают своеобразные нейтропении, которые по клиническим особенностям, осложнениям во многом напоминают картину АГРАНУЛОЦИТОЗА. Известны два основных типа нейтропений: постоянная и периодическая.

Постоянная нейтропения, описанная Костманном, характеризуется возникновением в раннем детском возрасте повторяющихся гнойных заболеваний: абсцессов на коже, в легких, отитов и т. п. С появлением зубов развивается амфодонтоз, ведущий к раннему выпадению зубов. В крови отмечается нейтропения при нормальном или несколько сниженном количестве лейкоцитов. Показатели красной крови и тромбоцитов не изменены. Эта форма заболевания наследуется по рецессивному типу. Описаны единичные случаи аналогичного заболевания, протекающего более мягко, наследуемого доминантно [Хитциг, 1959]. В костном мозге отмечается остановка созревания нейтрофилов на стадии промиелоцитов, повышенный процент моноцитов и эозинофилов.

Периодическая нейтропения характеризуется регулярными подъемами температуры, вспышками гнойных процессов, исчезновением зрелых нейтрофилов из крови и костного мозга. Нейтропенический период продолжается несколько дней, затем восстанавливается нормальная картина крови. В период нейтропении картина крови и костного мозга соответствует таковой при постоянной форме. В большинстве случаев болезнь наследуется по рецессивному типу [Пейдж (Page) с сотр., Видебек, реже по доминантному.

Наряду с наследственными формами описана и преходящая врожденная нейтропения [Стефанини (М. Stefanini)) у грудных детей, матери которых страдают гранулоцитопенией.

Лечение агранулоцитоза у детей проводится по тем же правилам, что и у взрослых. В лечении наследственных нейтропений важнейшая роль принадлежит антибиотикам, которые назначают при периодической форме за 2—3 дня до ожидаемого криза на весь период нейтропении. При постоянной нейтропении антибиотическая терапия проводится в связи с гнойными осложнениями. Ведущее место принадлежит противостафилококковым препаратам, а также антибиотикам широкого спектра действия: оксациллину, метициллину, цепорину и другие. С введением массивной антибиотической терапии резко снизилась летальность в первые годы жизни — наиболее опасный период болезни; в дальнейшем заболевание протекает несколько мягче, больные доживают до зрелого возраста. Кроме общей терапии, проводится систематическая санация полости рта, уход за деснами.

Библиография: Александер Г. Л. Осложнения при лекарственной терапии, пер. с англ.. М., 1958, библиогр.; Аллергии и аллергические заболевания, под ред. Э. Райка, пер. с венгер., т. 1—2, Будапешт, 1966; Движков П. П. Агранулоцитоз, Клии. мед., т. 6, Xj 14, с. 1000, 1928, библиогр.; Доссе Ж. Иммуногематология, пер. с франц., с. 590, М., 1959; И с т а-манова Т. С. и Алмазов В. А. Лейкопении и агранулоцитозы, Л., 1961, библиогр.; Л а в к о в и ч В. и Кржеминьска-Лавкович И. Гематология детского возраста, пер. с иольск., с. 218, Варшава, 1964; Мешлин С. Агранулоцитоз, обусловленный повышенной чувствительностью к лекарственным препаратам, в кн.: Аллергия к лекарствен, веществам, под ред. М. Л. Розенхейма и Р. Моултона, пер. с англ., с. 116, М., 1962, библиогр.; Тур А. Ф. Гематология детского возраста, Л., 1963, библиогр.; Воск Н. Е. Thcrapie dcr Agranulozytose, Dtsch. med. Wschr., S. 1722, 1965; Handling of radiation accidents, Vienna, 1969, bibliogr.; Ingоld J. A. Radiation hepatitis, Amcr. J. Roentgenol., v. 93, p. 200, 1965, bibliogr.; Mathd G. Prevention ct trai-tement des aplasies глёдыНа^гев, Concours m6d., p. 3319, 1969; Perlmutter R. A. Hepatitis and aplastic anemia, Calif. Med., v. 110, p. 135, 1969, bibliogr.; Whitby L. E. H. a. Вrittо и 0. J. C. Disorders of the blood, L., 1957, bibliogr.; Wick A. Zur Prognose und Therapic der Agranulozytose, Schweiz, med. Wschr., S. 357, 1963, Bibliogr.

А. И. Воробьев; H. М. Неменова (пат. ан ), А. Ф. Тур (пед.).

Источник: xn--90aw5c.xn--c1avg

Агранулоцитоз у детей — симптомы и причины заболевания, диагностика

Лейкоциты – белые клетки крови, которые защищают организм от патогенных микроорганизмов. Уменьшение их количества ниже допустимых значений вызывает агранулоцитоз.

Причины развития заболевания у детей

По происхождению агранулоцитоз бывает врожденным и приобретенным. Все причины развития недуга делят на эндогенные (внутренние) и экзогенные (внешние). К первой группе относятся:

- наследственная предрасположенность;

- патологии иммунной системы (гломерулонефрит, тиреоидит, болезнь Бехтерева, системная красная волчанка, коллагенозы);

- лейкозы;

- апластическая анемия (нарушение работы всех звеньев системы кроветворения);

- поражение костного мозга метастазами;

- крайнее истощение организма (кахексия).

Внешние факторы, вызывающие агранулоцитоз у детей:

- вирусные инфекции (герпес, гепатит, цитомегаловирус);

- туберкулез;

- сепсис;

- прием цитостатиков, антибиотиков (пенициллины, цефалоспорины и другие β-лактамы);

- облучение;

- воздействие инсектицидов, бензола, мышьяка, ртути и других токсических химикатов;

- поражение агрессивными веществами в составе лаков, красок, косметики, средств бытовой химии;

- спиртные напитки низкого качества.

Врожденный агранулоцитоз

Задержка созревания нейтрофилов (подвид лейкоцитов, которые образуются в костном мозге), незначительное содержание или полное отсутствие лейкоцитов, развитие тяжелого иммунодефицита – основные характеристики врожденного агранулоцитоза. Такая форма заболевания – редкое явление. В списке наследственных патологий:

- болезнь Костманна;

- циклическая нейтропения;

- семейная нейтропения;

- врожденная алейкия;

- хроническая гранулематозная болезнь;

- синдром ленивых лейкоцитов и другие.

Приобретенный

В медицине для приобретенного агранулоцитоза существует отдельная классификация. В ее основе причины возникновения недуга:

- иммунный;

- генуинный (или идиопатический);

- миелотоксический.

Гибелью зрелых гранулоцитов характеризуется иммунный агранулоцитоз. Он имеет две разновидности. Аутоиммунный – следствие заболеваний, при которых вырабатываются антитела, разрушающих лейкоциты. Гаптеновый агранулоцитоз развивается после приема антибиотиков, обезболивающих, препаратов для лечения туберкулеза.

Причины появления генуинного вида патологии не установлены. Миелотоксический агранулоцитоз характеризуется угнетением выработки лейкоцитов в костном мозге. В результате их количество в крови снижается. Процесс кроветворения нарушают цитостатики, ионизирующее излучение.

Особенности симптоматики агранулоцитоза у ребенка

Заболевание протекает в острой или хронической (рецидивирующей) форме. Тяжесть проявления патологии (легкая, средняя, тяжелая) зависит от количества лейкоцитов. Первые признаки агранулоцитоза у ребенка: резкая слабость, повышение температуры тела до 39-40° С, бледность, повышенное потоотделение. В зависимости от вида патологии проявляются специфические симптомы:

Лихорадка, фурункулы, флегмоны, медленное заживление пупочной ранки у новорожденных, поражение слизистых рта и десен, рецидивирующие воспаления внутренних органов, задержка психического и физического развития.

Поражение кожи, наружного уха, слизистых оболочек ротовой полости, рецидивирующие перитониты, сепсис.

Гингивиты, стоматиты, фурункулез, отиты, поражения легких.

Высокая температура, неестественная бледность кожи, потливость ладоней, боли в суставах, стоматиты, фарингиты, тонзиллиты, гингивиты, слюнотечение, увеличение лимфатических узлов, дисфагия (нарушение акта глотания), увеличение размеров печени.

Кровотечения из носа, синяки на коже, геморрагическая сыпь, примеси крови в моче и каловых массах, схваткообразные боли в животе, рвота, диарея, вздутие живота, внутреннее кровотечение, некротическое поражение тканей внутренних органов, абсцесс, гангрена.

- общий клинический анализ крови;

- биопсия спинного мозга;

- общий анализ мочи;

- исследование крови на стерильность на пике повышения температуры тела;

- рентген легких;

- консультации ЛОРа, стоматолога и других узких специалистов.

Показательным является общий анализ крови. При норме 4-9х10 9 /л количество лейкоцитов не превышает 1-2х10 9 /л. Гранулоциты (вид лейкоцитов с крупным сегментированным ядром и гранулами в цитоплазме) не определяются или их содержание менее 0,75х10 9 /л (норма 47-80% от общего количества лейкоцитов).

Пункция костного мозга делается с целью определения содержания форменных элементов костного мозга. При агранулоцитозе снижается количество миелокариоцитов (ядросодержащие клетки), увеличивается содержание мегакариоцитов (гигантские клетки костного мозга, которые дают начало тромбоцитам). Нарушается процесс образования нейтрофилов. Остальные диагностические методики проводятся дополнительно.

Лечение агранулоцитоза

Терапевтические мероприятия разрабатываются на основе данных о происхождении заболевания, степени его выраженности, наличия осложнений, общего состояния пациента, его индивидуальных особенностей (пол, возраст, хронические патологии). Комплексное лечение включает:

- Пациент госпитализируется в гематологическое отделение.

- Больной помещается в бокс, где постоянно проводится обеззараживание воздуха для предупреждения бактериальной или вирусной инфекции.

- При язвенно-некротической энтеропатии (поражении слизистых оболочек кишечника) назначается парентальное питание (введение питательных веществ капельно в кровь).

- После санации ротовая полость обрабатывается раствором антисептика.

- Устраняются первопричины недуга – лучевая терапия, прием цитостатиков и других лекарственных препаратов, которые стали причиной разрушения белых клеток крови.

- Больным с гнойной инфекцией, осложнениями назначаются антибиотики широкого спектра действия, противогрибковые средства.

- При тяжелой иммунной недостаточности проводится переливание лейкоцитарного концентрата, пересадка костного мозга.

- Для купирования воспалительных процессов в высоких дозах вводятся глюкокортикоидные препараты.

- Проводится стимуляции лейкопоэза (процесса формирования лейкоцитов).

- Капельно вводятся растворы для проведения дезинтоксикации организма.

- С помощью препаратов железа корректируется анемия.

- Переливание тромбоцитарной массы направлено на купирование геморрагического синдрома.

- Проводится местное лечение язвочек на коже.

Прогноз

Причина развития недуга определяет прогнозы на выздоровление. Гаптеновый агранулоцитоз – самая опасная форма, потому что он вызывает некроз тканей. Аутоиммунный и миелотоксический виды излечимы при условии применения заместительной терапии. Неблагоприятный исход возможен при развитии осложнений в виде кровотечений, геморрагической пневмонии, сепсиса, прободения стенок кишечника.

Видео

[pp_youtube src=»https://www.youtube.com/embed/f >

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Механизм развития агранулоцитоза

Нейтрофилы относятся к защитным клеткам крови. Они образуются в костном мозге и высвобождаются в большом количестве постоянно. Эти клетки составляют около 70 % от общего числа лейкоцитов. При недостаточной выработке данных элементов крови развивается нейтропения. Агранулоцитоз считается запущенной формой данного состояния. Врожденный дефицит нейтрофилов, а также общего количества лейкоцитов возникает из-за наличия патологического гена.

В результате воздействия экзогенных факторов, выработка белых кровяных телец снижается или полностью прекращается. Другим механизмом развития синдрома считается продукция антител к нейтрофилам. Таким образом, возникает агранулоцитоз. Анализы крови при этом изменятся практически сразу. Ведь период жизни нейтрофилов довольно короткий. Он составляет от 2 до 3 суток.

Классификация патологических состояний

В зависимости от причины и патогенетического механизма, выделяют несколько классификаций агранулоцитоза. Согласно этому, выделяют врожденную и приобретенную недостаточность нейтрофилов. В первом случае данный гематологический синдром возникает при следующих генетических патологиях:

- Гранулематозная болезнь.

- Семейная нейтропения.

- Синдром Швахмана-Дайемонда.

- Болезнь Костманна.

- Синдром Шедьяка-Штайнбринка-Хигаси.

- Врожденная алейкия.

Приобретённая недостаточность белых клеток крови делится на аутоиммунный, миелотоксический и гаптеновый агранулоцитоз. Каждая из этих форм имеет свой механизм развития. По течению патологического процесса выделяют острые состояния и хронические агранулоцитозы. Также в основу классификации положена степень тяжести синдрома.

Описание иммунного агранулоцитоза

Иммунный агранулоцитоз связан с патологическим воздействием антител на клетки крови. Он может быть обусловлен как эндо-, так и экзогенным механизмом. В первом случае заболевание возникает вследствие аутоиммунной агрессии. Подобное состояние приводит к системным патологиям соединительной ткани. Клетки иммунной системы не изменяются по составу, однако они как бы «перепрограммируются». В результате они начинают оказывать противодействие собственным тканям организма. Гранулоциты быстро созревают и самостоятельно разрушаются. Экзогенные факторы при этом не имеют значения. Синдром иммунного агранулоцитоза возникает при таких патологиях, как системная красная волчанка и ревматоидный артрит. При этом дефицит нейтрофилов сочетается с недостаточностью других клеток крови.

Ещё одной разновидностью заболевания, возникающего на фоне иммунных процессов, является гаптеновый агранулоцитоз. При этой форме патологического процесса тоже образуются антитела к нейтрофилам. Отличием считается то, что они вырабатываются не самостоятельно, а после приема некоторых медикаментов – гаптенов. Повторный прием этих веществ вызывает иммунную реакцию, выражающуюся в разрушении гранулоцитов. В качестве гаптенов могут выступать некоторые антибактериальные препараты, сахароснижающие и противовоспалительные средства, барбитураты.

Описание миелотоксического агранулоцитоза

Миелотоксический агранулоцитоз развивается в результате экзогенных воздействий. Он всегда сочетается с эритро- и тромбоцитопенией. В большинстве случаев миелотоксический вариант заболевания связан с воздействием химиопрепаратов и ионизирующего излучения. Эти факторы приводят к угнетению гемопоэза на начальных уровнях его развития. К цитостатическим препаратам, вызывающим подобную реакцию, относится циклофосфан, фторурацил, меркаптопурин и т. д. Угнетение клеток-предшественниц гемопоэза приводит к снижению числа гранулоцитов в костном мозге. Это происходит из-за нарушения созревания ростков крови.

Помимо экзогенных воздействий, дефицит клеток гемопоэза развивается при некоторых разновидностях анемии и лейкозах. Этими причинами часто обусловлен агранулоцитоз у детей. Зачастую гематологические изменения носят наследственный характер. Примерами считается гемолитическая и апластическая анемия, синдром Фанкони. Острые и хронические миелобластные лейкозы развиваются как в детском возрасте, так и среди взрослого населения.

Агранулоцитоз: симптомы заболевания

Недостаточность гранулоцитов сопровождается тяжелыми клиническими проявлениями. Они могут быть различными, в зависимости от основного заболевания, приведшего к возникновению дефицита нейтрофилов. Как проявляется агранулоцитоз? Симптомы патологии:

- Выраженная общая слабость.

- Высокая лихорадка.

- Лимфаденопатия.

- Гепатоспленомегалия.

- Некротические изменения слизистых оболочек.

- Геморрагический синдром.

Гаптеновый агранулоцитоз, в отличие от других форм, характеризуется острым течением. У пациентов быстро ухудшается самочувствие, развивается лихорадка, появляются язвы в полости рта. Повреждение десен, миндалин, язычка, мягкого нёба прогрессирует, приводя к некротизации тканей. Это сопровождается болевым синдромом, невозможностью глотания, повышенным слюноотделением.

При миелотоксическом варианте агранулоцитоза часто развиваются кровотечения. Они связаны не только с изъязвлением слизистых оболочек, но и с недостаточностью тромбоцитов. Отмечаются носовые, десневые, маточные, желудочно-кишечные кровотечения. На кожных покровах появляются гематомы. Вследствие язвенно-некротических процессов в кишечнике отмечается диарея, боль в животе. В результате аспирации крови развивается геморрагическая пневмония.

Изменения в анализах при агранулоцитозе

Зачастую развитие агранулоцитоза происходит у больных онкологическими, системными и тяжелыми инфекционными заболеваниями. Заподозрить данный синдром можно по таким признакам, как высокая лихорадка, слабость и появление язв в полости рта. Сложнее диагностировать врожденный агранулоцитоз. Анализ крови необходимо выполнить при выраженной бледности кожи у ребенка, геморрагических проявлениях. При исследовании отмечается снижение лейкоцитов (менее 1*109/л). Часто это сочетается с анемией и тромбоцитопенией.

Чтобы выяснить, по какой причине развился данный гематологический синдром, выполняют иммунограмму и пункцию костного мозга. Чтобы диагностировать осложнения, вызванные дефицитом гранулоцитов, проводят инструментальные исследования. Среди них – рентгенография органов грудной клетки, колоноскопия. Также требуются консультации специалистов – отоларинголога, онколога, стоматолога, ревматолога и гастроэнтеролога.

Методы лечения патологии

Необходима госпитализация пациента, если обнаружен агранулоцитоз. Лечение заключается в обработке язвенно-некротических поверхностей антисептическими средствами, мазевыми препаратами. Чтобы больной не подвергался вторичному инфицированию, его помещают в палату-изолятор. При повреждении слизистой оболочки кишечника питание осуществляется парентеральным путем.

Медикаменты для лечения агранулоцитоза

Чтобы предупредить развитие инфекционного процесса (пневмонии, сепсиса), назначают антибиотики и противогрибковые медикаменты. Внутривенно вводят препараты крови, в частности лейкоцитарную массу. При иммунных агранулоцитозах показаны гормональные медикаменты. К ним относятся препараты «Гидрокортизон», «Преднизолон». Если синдром вызван угнетением гемопоэза, вводят стимулирующие средства. Среди них раствор «Граноцит», «Лейкоген», «Вирудан». Лечение проводится в отделении гематологии.

Профилактика агранулоцитоза у детей и взрослых

Профилактика врожденного агранулоцитоза включает раннее выявление заболевания. С этой целью детям выполняют клинический анализ крови ежегодно. К мерам профилактики относится наблюдение за пациентами, принимающими цитостатики, противотуберкулезные сахароснижающие средства. Если у больного ранее наблюдалась гематологическая реакция на введение определенных препаратов, то эти медикаменты назначать повторно нельзя.

Прогноз для жизни при агранулоцитозе

Прогноз зависит от причины развития синдрома. Наиболее опасной формой является гаптеновый агранулоцитоз, так как при нем быстро развивается некроз тканей. Аутоиммунное и миелотоксическое поражение поддается лечению благодаря заместительной терапии. Неблагоприятный прогноз отмечается при развитии осложнений основной патологии. Среди них – массивные кровотечения, прободение стенки кишечника, геморрагическая пневмония, сепсис.

Источник: FB.ru