Автор: З. Нелли Владимировна, врач первой квалификационной категории, специально для СосудИнфо.ру (об авторах)

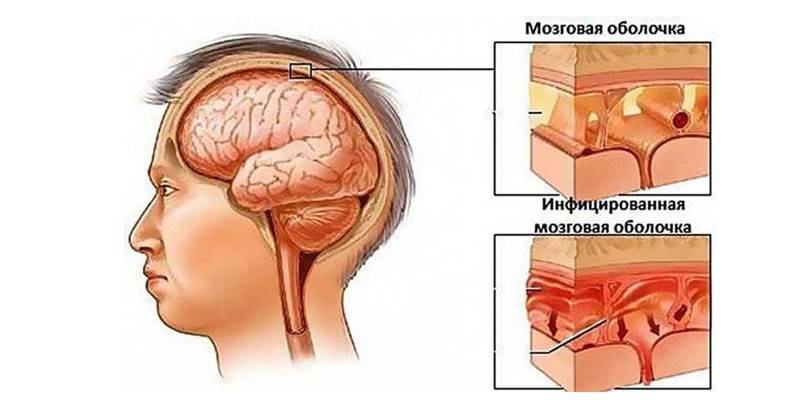

Менингоэнцефалит – это тяжелое воспалительное заболевание инфекционной природы, поражающее центральную нервную систему (оболочки мозга, его вещество, в иных случаях – спинной мозг). Болезнь представляет собой как бы сочетание двух патологических состояний: менингита, при котором поражаются мягкие мозговые оболочки, и энцефалита, протекающего с поражением мозгового вещества.

Заболевание могут вызывать различные микроорганизмы: бактерии, вирусы, простейшие и даже свободноживущие в пресных водоемах амебы. Многие из них переносятся иксодовыми клещами, поэтому пик заболеваемости отмечается в периоды активной жизнедеятельности насекомого. Кроме этого, болезнь может быть самостоятельной или стать осложнением других инфекционных процессов в организме (грипп, пневмония, туберкулез, корь, паротит и многие другие).

Менингоэнцефалит, как самостоятельное заболевание, чаще диагностируется у детей (менингококковая инфекция), хотя не исключено и у взрослых, нередко имеет летальный исход, часто оставляет последствия в виде более или менее грубых изменений структур головного мозга, реже – проходит абсолютно бесследно.

Пути заражения

Основная причина развития менингоэнцефалита – проникновение инфекционного агента в оболочки и вещество головного мозга. Возбудитель может распространяться по организму через кровь или лимфу. Способ попадания инфекции определяется ее типом. В зависимости от вида возбудителя, заражение менингоэнцефалитом может происходить следующими путями:

- при укусе иксодового клеща, который является носителем нейротропного вируса;

- воздушно-капельным (так передается менингококковая инфекция, поражающая преимущественно детей);

- в результате проникновения в носоглотку мутантных амеб naegleria fowleri из загрязненного водоема;

- прямым контактным способом при прорыве полостей гноя или нарушении целостности костей черепа;

- вертикальным (заражение происходит при прохождении ребенка через родовые пути матери или внутриутробно еще в начале гестационного периода).

Патогенез

Когда возбудитель проникает в мозговые ткани, в них начинается воспаление. Оно бывает гнойным или серозным, что зависит от типа инфекционного агента. В дальнейшем в организме происходит следующие процессы:

- Вокруг кровеносных сосудов образуются инфильтраты – скопления в тканях клеточных элементов с примесями крови и лимфы.

- Периваскулярные (локализующиеся вокруг кровеносных сосудов) воспалительные инфильтраты нарушают церебральное кровообращение.

- В головном мозге возникают очаги ишемии (некроза тканей, которые были лишены кровоснабжения), выступающие вторичным повреждающим фактором.

- Организм реагирует на такое состояние усилением выработки ликвора – спинномозговой жидкости, циркулирующей в желудочках головного мозга.

- Избыток ликвора ведет к развитию внутричерепной гипертензии.

- Совокупность этих патологических процессов вызывает раздражение мозговых оболочек – менингеальный синдром.

- В результате гибели нейронов развивается очаговая симптоматика, которая проявляется в виде неврологического дефицита. Он вызывает недостаточность подвижности конечностей, изменения в чувствительной, эмоциональной и интеллектуальной сферах.

Классификация менингоэнцефалита

Существует несколько классификаций менингоэнцефалита. Одним из критериев является первопричина заболевания. В зависимости от нее менингоэнцефалит делится на такие виды:

- Первичный. Развивается как самостоятельное заболевание в результате укуса иксодового клеща, разносящего арбовирус; заражения бешенством, нейросифилисом (проникновения бледной трепонемы), тифом, вирусом герпеса.

- Вторичный. Является осложнением других патологий, таких как корь, туберкулез, ветрянка, гнойные заболевания ЛОР-органов и другие патологии инфекционной природы.

Выделяют еще одну классификацию менингоэнцефалита, связанную с причиной развития, только критерием в ней является тип возбудителя. В зависимости от этого фактора заболевание бывает:

- Бактериальным. Встречается чаще остальных видов. Вызывает воспаление гнойного характера, которое провоцируют клебсиеллы, пневмококки, стрептококки, менингококки, гемофильная палочка.

- Вирусным. Связано с поражением организма вирусом простого герпеса, кори, цитомегаловирусом, энтеровирусом, бешенством. Вирусный менингоэнцефалит вызывает преимущественно серозное воспаление.

- Грибковым. Чаще наблюдается у лиц с ослабленным иммунитетом. Может диагностироваться на фоне нейроСПИДа.

- Протозойным. Встречается реже остальных видов, провоцируется токсоплазмами, амебами и другими простейшими микроорганизмами.

По характеру воспалительного процесса выделяют геморрагический, гнойный и серозный менингоэнцефалит. В первом случае из-за нарушения проницаемости стенок мозговых сосудов отделяемое представляет собой примеси крови, во втором – гной с преобладанием лейкоцитов, в третьем – прозрачную цереброспинальную жидкость. По еще одной классификации менингоэнцефалит делится на виды в зависимости от характера течения:

- Хронический. Воспаление длится на протяжении нескольких месяцев или лет. Протекает волнообразно – периоды ремиссии сменяются обострениями.

- Подострый. Развивается медленно – в течение периода от нескольких суток до 1 недели.

- Молниеносный. Возникает внезапно, развивается за несколько часов и в большинстве случаев приводит к летальному исходу.

- Острый. Симптомы появляются медленнее, чем при молниеносной форме – примерно в течение 24-48 ч.

Клиническая картина менингоэнцефалита

Заболевание опасно тем, что в первые часы практически никак не дает о себе знать. Кроме того, каждая форма патологии имеет свои специфические симптомы, которые могут указывать на другие болезни. Распознать воспаление мозга и его оболочек помогает один характерный признак. Если попросить пациента наклонить голову вперед, чтобы подбородок коснулся груди, то здоровый человек сделает это легко. У больного же малейшее подобное движение будет вызывать боль.

По-другому выявить заболевание можно, если попросить человека лечь на спину и в этом положении согнуть ему ногу под углом 90 градусов в тазобедренном и коленном суставах. Затем нужно заставить больного разогнуть конечность. При воспалении мозговых оболочек такое действие человек осуществить не сможет – это яркий менингеальный признак, который называется симптомом Кернига. При этом заболевании наблюдаются и следующие проявления:

- тошнота, рвота;

- выраженная головная боль;

- возбуждение, заторможенность, бред, оглушение или другие нарушения сознания;

- судорожные приступы;

- глазодвигательные и зрительные расстройства;

- снижение слуха;

- ригидность затылочных мышц;

- светобоязнь;

- повышение чувствительности кожных покровов;

- поднятие температуры;

- общее недомогание;

- снижение аппетита;

- сыпь красного цвета, исчезающая при надавливании.

Симптомы вирусного менингоэнцефалита

Герпетический менингоэнцефалит среди вирусных считается одним из самых распространенных. Причиной является вирус простого герпеса 1 или 2 типа. У взрослых болезнь развивается на фоне снижения иммунитета. Менингоэнцефалит у новорожденных детей возникает из-за генерализованной вирусной инфекции. Вне зависимости от возраста болезнь может протекать в острой или хронической форме. Часто недуг маскируется под другие патологии центральной нервной системы, например, инсульты, эпилепсию, слабоумие. Характерные признаки вирусного воспаления мозга:

- высокая температура;

- озноб;

- плохой сон;

- рвота;

- головные боли в лобной и теменной областях;

- изменение поведенческих функций вплоть до полной неадекватности.

Признаки бактериального менингоэнцефалита

В мозговые оболочки патогенные бактерии чаще проникают через кровь, реже – через лимфатическую жидкость. Такой процесс наблюдается при наличии в организме первичного очага бактериальной инфекции, например, в случае острых или хронических заболеваний ЛОР-органов. Гнойный менингоэнцефалит сложнее всего поддается лечению. Распознать заболевание можно по следующим признакам:

- резкому повышению температура до 39 градусов;

- суставным болям;

- расстройствам сна;

- тошноте, рвоте;

- слабости;

- кожной сыпи;

- общему недомоганию;

- геморрагической экзантеме на туловище, лице, конечностях;

- одышке;

- судорогам;

- психомоторному возбуждению и бреду;

- сонливости;

- мышечной ригидности.

Проявления амебного менингоэнцефалита

Эта форма воспаления вещества и оболочек мозга встречается реже остальных. Причиной ее возникновения выступают амебы – мелкие свободноживущие простейшие. Инфицирование может произойти при купании в пресных водоемах или питье воды из них. Человек заражается даже из-за употребления воды из-под крана или из минеральных источников. Амеба встречается и в почве, на грибах или овощах. Амебный менингоэнцефалит протекает в двух формах: острой и гранулематозной. В первом случае инкубационный период заболевания может длиться от 2 дней до 2 недель. Характерные симптомы патологии:

- резкая головная боль;

- тошнота;

- рвота;

- резкий подъем температуры;

- судороги;

- заторможенность;

- афазия (нарушение речи);

- гемиплегия (паралич половины тела);

- нарушения зрения;

- коматозное состояние.

Гранулематозная форма отличается более вялым течением. Заболевание может длиться несколько недель или месяцев. На ранней стадии недуг вызывает симптомы, схожие с признаками формирования новообразования в головном мозге. В этом случае наблюдаются следующие симптомы:

- судорожные припадки, напоминающие приступы эпилепсии;

- гемипарез;

- личностные изменения;

- психические расстройства.

Последствия менингоэнцефалита

Люди, перенесшие это заболевание, в дальнейшем могут страдать от самых разных осложнений. Случаев, когда недуг был вылечен практически без последствий, очень мало. У большинства пациентов даже едва заметные осложнения все равно остаются. Все зависит от вида инфекционного агента, который проник в мозговые оболочки или вещество мозга. Значение имеет и состояние иммунитета.

Самые опасные и непредсказуемые последствия наблюдаются при внутриутробном заражении ребенка. Если малыш выжил, то у него могут развиться:

- гидроцефалия (водянка головного мозга);

- эпилепсия;

- психические расстройства;

- отставание в умственном развитии;

- судорожный синдром;

- парезы и параличи;

- слабоумие;

- проблемы со слухом и зрением.

Степень выраженность осложнений определяется глубиной проникновения патологического процесса, зонами поражения и характером повреждений центральной нервной системы. У взрослых может снизиться интеллект. Часто отмечаются и проблемы со зрением, тугоухость, внутричерепная гипертензия. Другие возможные осложнения у взрослых:

- кома;

- бактериальный шок;

- косоглазие;

- генерализованный некроз кожи;

- абсцедирование (гнойный процесс внутри мозга или мозжечка);

- увеит (воспаление сосудистой оболочки глаза);

- менингококковый сепсис;

- психические расстройства;

- летальный исход.

Диагностика

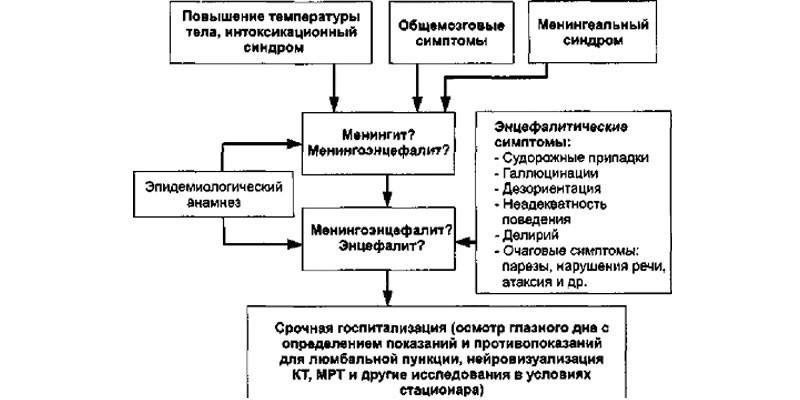

На первом этапе диагностики врач опрашивает пациента и его родственников для сбора анамнеза с целью выявления черепно-мозговых травм, инфекций, фактов вакцинации, укусов клеща. Далее, чтобы выявить характерные менингеальные симптомы, больного осматривает невролог: оценивает состояние сознания, обнаруживает неврологический дефицит. Эти признаки указывают на воспалительный процесс мозгового вещества и оболочек. Затем врач назначает следующие лабораторные исследования:

- Анализ крови. Повышенный уровень лейкоцитов и ускорение скорости оседания эритроцитов указывает на наличие в организме воспалительного процесса.

- ПЦР. Это метод полимеразной цепной реакции, который направлен на выявление в организме ДНК возбудителя. Такой анализ позволяет с точностью определить тип инфекционного агента.

- Посев крови на стерильность. Это исследование проводится с целью выявления бактерий. Анализ показан при подозрении на сепсис. Пробу крови забирают из периферической вены при помощи стерильного шприца.

Менингеальные признаки важно дифференцировать от других заболеваний: опухолей мозга, токсических поражений нервной системы, обширных инсультов и дегенеративных процессов. Окончательно подтвердить диагноз помогают следующие инструментальные исследования:

- Компьютерная и магнитно-резонансная томография (КТ и МРТ). Эти процедуры помогают обнаружить изменения в головном мозге: диффузные изменения тканей, утолщение, уплотнение мозговых оболочек. Поражение паразитарными агентами подтверждается при выявлении округлых очагов, имеющих по периферии кольцевидное усиление.

- Люмбальная пункция. Это исследование окончательно определяет тип возбудителя. Суть процедуры заключается в заборе и исследовании ликвора (спинномозговой жидкости). При гнойном процессе он становится мутным, приобретает хлопьевидный осадок, при геморрагическом – содержит элементы крови, при серозном – прозрачен.

- Стереотаксическая биопсия головного мозга. Это нейрохирургическая операция диагностического характера. Проводится в более тяжелых случаях для исключения опухолевых процессов.

Лечение менингоэнцефалита

Терапия заболевания проводится сразу в нескольких направлениях: этиотропном, симптоматическом и патогенетическом. Первый вид лечения предполагает устранение причины заболевания. В зависимости от нее используют следующие лекарственные препараты:

- Противогрибковые. Показаны для лечения грибкового воспаления оболочек и вещества мозга. Эффективными считаются Флуконазол и Амфотерицин В.

- Антибактериальные. Используются при бактериальной природе заболевания. Из антибиотиков применяются цефалоспорины или их сочетание с пенициллинами, чаще – с Ампициллином. До получения результатов анализа на выявление типа возбудителя врач назначает антибактериальное средство широкого спектра действия. После определения типа инфекционного агента терапию корректируют с учетом чувствительности бактерий к конкретным лекарствам.

- Противовирусные. При герпетической форме заболевания применяют Ганцикловир, при арбовирусной – Рибавирин. Из противовирусных средств чаще назначается Ацикловир. Он повышает шансы больного на жизнь, но не защищает от тяжелых менингеальных последствий. Противовирусную терапию сочетают с приемом иммуномодулирующих препаратов, таких как Интерферон.

- Антипаразитарные. Они назначаются при поражении головного мозга амебами или токсоплазмами. Чаще применяются вместе с антибиотиками и противогрибковыми препаратами.

Второе направление лечения заболевания – патогенетическое. Оно проводится для устранения основных менингеальных признаков. Задачи такой терапии:

- Снятие церебрального отека. С этой целью используют мочегонные средства, которые увеличивают количество выводимой с мочой жидкости. В результате отек мозга уменьшается. Дополнительно применяют глюкокортикостероиды – гормональные средства, обладающие сильным противовоспалительным действием.

- Сохранение жизнедеятельности клеток головного мозга – нейронов. Для достижения этой цели больному назначают нейрометаболические и нейропротекторные препараты.

Последнее направление лечения – симптоматическое. Цель – устранение признаков заболевания и облегчение состояния пациента. С учетом проявлений болезни человеку могут назначить такие препараты:

- психотропные;

- противосудорожные;

- антипиретики (жаропонижающие);

- улучшающие деятельность сердечно-сосудистой системы;

- седативные;

- антиоксиданты;

- улучшающие микроциркуляцию крови;

- поливитамины;

- антихолинэстеразные.

Источник: sovets.net

Причины

Менингоэнцефалит у взрослых и детей – полиэтиологическое заболевание. Он может иметь инфекционную, инфекционно-аллергическую или токсическую (поствакцинальную) природу. Иногда причиной менингоэнцефалита являются демиелинизирующие недуги, которые сопровождаются разрушением оболочки волокон центральной и периферической нервных систем.

Чаще всего патологию взывают инфекционные агенты. Основные возбудители менингоэнцефалита:

- бактерии – листерия, риккетсия, менингококк, стафилококк, стрептококк, туберкулезная палочка;

- вирусы – вирусы кори, клещевого энцефалита, Западного Нила, ветряной оспы, бешенства, герпеса, гриппа, паротита, энтеровирусы, арбовирусы;

- простейшие – токсоплазма, возбудители малярии;

- мутантные формы амеб.

Заболевание может быть первичным или выступать осложнением других патологий. Первичное воспаление головного мозга и его оболочек возникает при инфицировании арбовирусами, энцефалитным клещом, герпесом, бешенством, тифом, нейросифилисом, вторичное – при краснухе, кори, ветрянке, туберкулезе, бактериальных синуситах.

Причины возникновения менингоэнцефалита заключаются в проникновении возбудителей в оболочки и вещества головного мозга. Как правило, они распространяются с током крови, реже – с лимфой. При нарушении целостности костей черепа или прорыве полостей с гноем (например, при фронтите), возможен прямой контактный путь инфицирования мозга.

Способы попадания инфекционных агентов в организм отличаются в зависимости от их типа. Например, первичный амебный менингоэнцефалит развивается в результате проникновения амеб в носоглотку из загрязненной воды во время купания или питья, а клещевой – при укусе иксодового клеща, являющего носителем нейротропного вируса.

Менингоэнцефалит у новорожденных и детей младшего возраста случается чаще, чем у взрослых, так как их иммунная система и гематоэнцефалический барьер развиты недостаточно. Недоношенность и внутриутробные инфекции являются факторами, предрасполагающими к развитию патологии.

Заболевание считается очень опасным. Особенно тяжело оно переносится в младшем возрасте. Последствия менингоэнцефалита у детей выражаются в неврологических нарушениях разной степени выраженности.

Симптомы

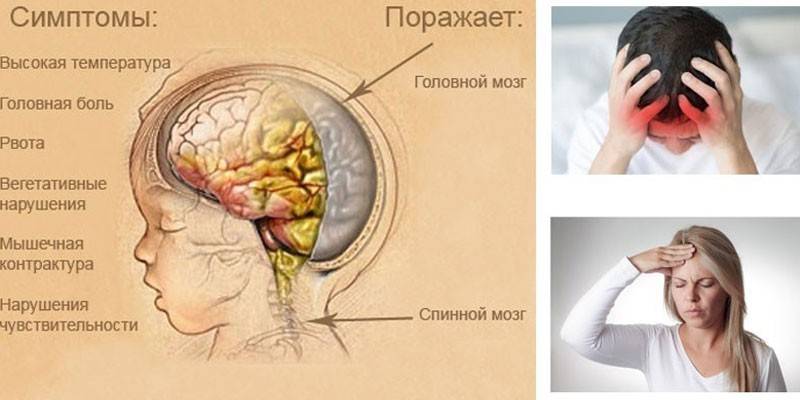

Симптомы менингоэнцефалита связаны с сильной интоксикацией организма и поражением головного мозга. Каждый из видов патологии обладает специфическими проявлениями.

Типичная клиническая картина наблюдается, если имеет место менингококковый менингоэнцефалит. Его признаки:

- нарушение общего состояния – головная боль, озноб, тошнота, рвота, гипертермия, судороги, светобоязнь, гиперестезия (повышенная чувствительность к раздражителям);

- изменение сознания – бред, заторможенность;

- ригидность мышц затылка;

- нарушение координации движений;

- анизорефлексия – асимметрия рефлексов.

У детей симптомы менингоэнцефалита, вызванного менингококком, могут дополняться проявлениями менингококковой инфекции: красной сыпью по телу, которая исчезает при надавливании.

Листериозный менингоэнцефалит чаще, чем другие виды заболевания, провоцирует нарушения психики, тремор и проблемы с координацией. Ригидность мышц затылка наблюдается только в половине случаев.

Типичные признаки туберкулезной формы – апатия, раздражительность, головная боль, утомляемость, плохой сон.

Клещевой менингоэнцефалит отличается тем, что в первые 10 дней человек ощущает значительное общее недомогание, затем проявляются неврологические симптомы.

Ветряночный менингоэнцефалит – редкое осложнение ветрянки, которое возникает у детей первого года жизни. Его симптомы – судороги, лихорадочный делирий, апатия, рвота.

Герпетическая форма чаще всего встречается у новорожденных и протекает в форме генерализированной инфекции с тяжелым общим состоянием и неврологическими нарушениями.

Амебный менингоэнцефалит сопровождается насморком, потерей обоняния, головокружением, галлюцинациями и атаксией.

В зависимости от изменений, происходящих с тканями мозга, выделяют гнойный и серозный менингоэнцефалит. При серозном воспалении, характерном для вирусных инфекций, клетки вырабатывают экссудат – полупрозрачную жидкость с небольшим количеством белка. Причина гнойного менингоэнцефалита – инфицирование бактериями. Для него свойственно накопление в воспаленных тканях гноя – мутной густой жидкости.

Если воспаление застрагивает спинной мозг, заболевание сопровождается параличом нижних конечностей.

Диагностика

Менингоэнцефалит диагностируется на основании клинических проявлений, среди которых сильная головная боль, повышение температуры тела, рвота, нарушения сознания и прочие. Кроме того, осуществляется проверка ряда симптомов, в том числе:

- Кернига – больной не может разогнуть ногу в колене, если она согнута в тазобедренном суставе;

- Брудзинского – при наклоне головы лежащего человека к грудине (верхний симптом) или надавливании на низ живота (средний симптом), его ноги сгибаются;

- Германа – при сгибании шеи больного он вытягивает большие пальцы стоп;

- Мондонези – при надавливании на глазные яблоки возникает сильная боль.

Помимо общих симптомов, менингоэнцефалит у детей первого года проявляется стойким выбуханием большого родничка. В процессе диагностики у новорожденных проводят пробу Лессажа: ребенка берут за подмышечные впадины, поддерживая его головку, и приподнимают. При наличии патологии его ножки фиксируются в согнутом состоянии.

Ключевым диагностическим моментом является люмбальная пункция – забор жидкости из спинного мозга, проводимый с помощью прокола тканей в области поясницы. Внешний вид и состав образца, исследуемый с помощью метода ПЦР, дают возможность определить наличие патологии и ее природу. На менингоэнцефалит указывает повышенное количество белка, высокое давление, снижение глюкозы, клеточные примести и так далее.

Кроме того, проводятся МРТ или КТ мозга, а также комплексное обследование пациента с целью выявления первичных очагов инфекции: рентген легких, мазок из носоглотки, посев мочи.

Лечение

Лечение менингоэнцефалита проводится в стационарных условиях в инфекционной больнице. Больному показан постельный режим, полноценное питание и тщательный уход. Тактика лечении определяется формой заболевания.

Гнойный бактериальный менингоэнцефалит требует назначения антибиотиков. В зависимости от выявленной чувствительности микрофлоры назначаются пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы или другие препараты. Лекарства вводятся внутривенно в течение 7-10 дней. При амебной форме заболевания используются антибиотики и противогрибковые лекарства.

Вирусный менингоэнцефалит лечится с помощью гамма-глобулинов и индукторов интерферона, вводимых внутримышечно либо внутривенно. Срок терапии – 10-14 дней. В тяжелых случаях таких, как герпетический менингоэнцефалит у детей, могут назначаться рибонуклеаза и кортикостероиды.

Независимо от этиологии заболевания применяются:

- дезинтоксикационные растворы (реополиглюкин), вводимые внутривенно, которые нормализуют состав крови и ускоряют вывод токсинов;

- антигистаминные препараты (димедрол, тавегил, супрастин);

- ноотропные и нейропротекторные вещества для восстановления работы ЦНС;

- витамины и антиоксиданты для укрепления иммунитета;

- препараты, улучшающие микроциркуляцию крови;

- седативные средства;

- противосудорожные лекарства;

- антихолинэстеразные препараты и так далее.

Поскольку в большинстве случаев после менингоэнцефалита у взрослых и детей наблюдаются негативные последствия, пациенты нуждаются в реабилитационных мероприятиях, к которым относятся физиотерапия и санитарно-курортное лечение.

Прогноз

Прогноз при менингоэнцефалите неблагоприятный: высок процент летальных исходов и тяжелых осложнений. Течение заболевания определяется распространенностью патологического процесса, своевременностью терапии и возрастом пациента. Дети и пожилые люди переносят недуг очень тяжело. Самый неблагоприятный прогноз менингоэнцефалита у недоношенных детей – 80% смертности при сочетании с другими врожденными пороками.

Частые последствия менингоэнцефалита у взрослых и детей:

- парезы;

- тугоухость;

- внутричерепная гипертензия;

- ухудшение зрения;

- снижение интеллекта;

- задержка развития;

- эпилептические припадки;

- кома и так далее.

В некоторых случаях заболевание проходит без последствий. Но пациенту, перенесшему его необходимо наблюдаться у невролога.

Профилактика

Профилактика патологии заключается в адекватном лечении любых инфекций, проведении вакцинации (защищает от некоторых возбудителей), недопущении контактов с энцефалитными клещами.

Источник: liqmed.ru

Что такое менингоэнцефалит

Нейроинфекционное заболевание менингоэнцефалит протекает с одновременным поражением церебрального вещества (от греч. Enkephalos – головной мозг) и оболочек (от лат. Meninx) головного мозга. Такой тип воспаления может развиться из-за осложнения и распространения патологических процессов при менингите или энцефалите. Незрелость иммунной системы или гематоэнцефалического барьера у детей младшего возраста является причиной высокой заболеваемости среди данной группы пациентов.

После попадания возбудителя заболевания в мозговые ткани развивается воспаление, тип которого зависит от вида инфекционного агента. Формирование воспалительных инфильтратов провоцирует ухудшение церебрального кровообращения. При таком заболевании повышается продукция спинномозговой жидкости, развивается внутричерепная гипертензия. Поражение мозговых оболочек провоцирует появление менингеального синдрома, а воспаление церебрального вещества протекает с образованием разных по размеру очагов, ведущих к нарушению функций нейронов и их массовой гибели.

Причины

Главной причиной развития заболевания является инфекция. Заражение возникает при распространении воспалительного процесса из ближайших инфекционных очагов либо при попадании возбудителя в структуры головного мозга. Основными инфекционными агентами заболевания являются вирусы и бактерии, в ряде случаев патологию вызывают простейшие микроорганизмы, патогенные грибы. Заражение может произойти в результате:

- попадания инфекционного агента в носоглотку (воздушно-капельный, алиментарный путь);

- укуса насекомого (трансмиссивный вариант инфицирования (c зараженной кровью) происходит через системный кровоток. Характерен для вирусных менингоэнцефалитов и энцефалитов (клещевого, японского комариного, энцефалита Сент-Луис));

- осложнения хронического гнойного отита, ряда отдельных ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекций), гнойных процессов в челюстно-лицевой области, при наличии туберкулезных или сифилитических очагов;

- черепно-мозговой травмы (посттравматический менингоэнцефалит);

- вакцинации (после введения живой вакцины на фоне ослабленного иммунитета и неразвитого гематоэнцефалического барьера у детей).

Первичные энцефалиты в большинстве случаев имеют вирусную природу. К ним относят клещевой и комариный, энтеровирусный, арбовирусный, герпетический, гриппозный менингоэнцефалит. Первичный вирусный энцефалит может иметь эпидемический характер, развиваться на фоне бешенства. Микробные и риккетсиозные энцефалиты возникают в качестве осложнений при нейросифилисе или сыпном тифе. Вторичные энцефалиты развиваются на фоне кори, краснухи, ветряной оспы, могут носить поствакцинальный характер.

Микробные менингоэнцефалиты вторичного инфицирования (стафилококковые, туберкулезные, бруцеллезные, стрептококковые, менингококковые) развиваются в результате распространения воспаления, вызванного соответствующим возбудителем. Первичный энцефалит может возникать из-за демиелинизирующего процесса (разрушения оболочки нервной ткани). Менингоэнцефалит в ряде случаев является осложнением после воспалительного заболевания придаточных носовых пазух.

Классификация

В клинической неврологии менингоэнцефалит классифицируется по этиологии (природе) и характеру морфологических изменений. Для подбора адекватного лечения определение типа заболевания производится на этапе диагностики. По типу возбудителя инфекции разделяют:

- вирусный менингоэнцефалит (инфекционными агентами являются цитомегаловирус, энтеровирусы, вирусы гриппа, простого герпеса (герпетический менингоэнцефалит), вирус бешенства, кори, возбудитель ветряной оспы (ветряночный менингоэнцефалит) и другие);

- бактериальный менингоэнцефалит (вызывается стрептококками, менингококками, пневмококками, гемофильной палочкой);

- протозойный менингоэнцефалит (развивается в результате поражения простейшими (амебный, токсоплазмозный));

- грибковый (диагностируется преимущественно у пациентов с иммунодефицитом, например, в рамках нейроСПИДа).

По типу течения воспалительного процесса выделяют:

- серозный менингоэнцефалит (протекает с образованием серозного отделяемого, сопровождается лимфоцитозом – увеличением количества лимфоцитов в крови);

- гнойный менингоэнцефалит (с появлением гноя, помутнением ликвора);

- геморрагический, для которого характерны нарушение проницаемости стенок сосудов и малые капиллярные кровоизлияния.

По характеру развития болезнь подразделяют на следующие типы:

- молниеносный (в большинстве случаев завершается летальным исходом через нескольких часов);

- острый (развивается на протяжении 1-2 суток);

- подострый (симптоматика нарастает в течение 7-10 дней);

- хронический (заболевание протекает с обострениями и ремиссиями, на протяжении нескольких месяцев или лет).

Симптомы у взрослых

Для общей клинической картины менингоэнцефалита характерно сочетание общеинфекционной, менингеальной, ликворно-гипертензионной симптоматики. Характерными признаками всех типов заболевания являются:

- повышение температуры тела до 39-40°C;

- интенсивная головная боль;

- тошнота, рвота;

- потеря аппетита;

- апатия;

- повышенная утомляемость;

- озноб;

- помутнение сознания;

- повышение артериального и внутричерепного давления;

- крайне возбужденное состояние или сонливость;

- нарушение ориентации в пространстве;

- нарушение координации движений;

- тахикардия (учащенное сердцебиение);

- одышка;

- кожная сыпь;

- повышенная чувствительность к свету и звуку;

- судороги;

- вестибулярная атаксия (нарушение координации движений);

- бледность кожных покровов;

- асимметрия сухожильных рефлексов;

- опущение верхнего века;

- появление асимметрии лица;

- нарушение глотания.

Менингоэнцефалит у детей

Менингоэнцефалит у новорожденных чаще имеет вирусный характер, реже возможно внутриутробное заражение (возникает на фоне инфекционного заболевания матери (краснуха, корь, мононуклеоз) в первом триместре беременности). Общая клиническая картина не отличается от признаков заболевания у взрослого (головная боль, лихорадка, рвота, судорожный синдром, кожная сыпь, непроизвольное подергивание глаз). Заболевание точно диагностируется при наличии симптомов:

- Кернига (невозможность сгибания ноги в колене на согнутом тазобедренном суставе);

- Германа (непроизвольное разгибание больших пальцев стоп при сгибании шеи);

- Брудзинского (непроизвольное сгибание ног при наклоне головы);

- Сильные болевые ощущения при нажатии на веки закрытых глаз.

Диагностика

Постановка диагноза менингоэнцефалит осуществляется после опроса, осмотра, данных лабораторных исследований. Заболевание необходимо отличить от опухолей головного мозга, инсультов, протекающих с оболочечным синдромом, прогрессирующих дегенеративных процессов, токсических поражений ЦНС (центральной нервной системы). Делается это на основании полученных данных при следующих исследованиях:

- При опросе пациента или его родственников собирается анамнез (сведения о больном): перенесенные инфекционные заболевания, черепно-мозговые травмы, вакцинации, укусы насекомых и другие факторы, указывающие на энцефалитный менингит.

- При осмотре невролог выявляет менингеальные симптомы и очаговую неврологическую симптоматику, указывающие на одновременное вовлечение в воспалительный процесс оболочек мозга и церебрального вещества.

- Изменения в клиническом анализе крови (например, увеличение количества лимфоцитов указывает на острое воспаление, а посев и ПЦР-диагностика (полимеразная цепная реакция) крови помогают идентифицировать возбудителя инфекции).

- Компьютерная и магнитно-резонансная томография головного мозга выявляют утолщение, уплотнения, диффузные изменения церебральных тканей.

- Люмбальная пункция с выделением спинномозговой жидкости направлена на точное выявление возбудителя заболевания и типа воспаления (серозное, гнойное, геморрагическое).

- Биопсия головного мозга необходима при сложных случаях, помогает исключить опухоль и определить паразитарный тип заболевания.

Лечение

Терапия проводится в условиях реанимационного отделения или отделения интенсивной терапии, обязательно включает этиотропную (направленную на уничтожение возбудителя инфекции) и симптоматическую терапию. Устранение возбудителя инфекции, в зависимости от его этиологии, проводится с помощью препаратов следующих фармакологических групп:

- Антибиотики. В большинстве случаев назначаются цефалоспорины в комбинации с ампициллинами. Терапия может быть скорректирована после получения результатов исследования чувствительности к препарату выделенной патогенной флоры.

- Противовирусные средства. Назначаются при вирусной этиологии заболевания, медикаменты (Ганцикловир, Рибавирин) применяют совместно с инъекционным введением препаратов интерферона.

- Антимикотические (противогрибковые) средства (Амфотерицин, Флуконазол или их комбинация).

- Антипаразитарные препараты в сочетании с антибактериальными или противогрибковыми средствами.

Препарат Цефтриаксон из группы цефалоспоринов при бактериальном менингоэнцефалите назначается в форме внутривенных инъекций или инфузионной терапии. Активное вещество проникает в ликвор через системный кровоток и подавляет образование клеточной стенки бактерий. Препарат назначается в дозировке до 5 г в сутки, длительность терапии составляет от 14 до 20 дней. Лекарство противопоказано при почечной или печеночной недостаточности, детям до 6 месяцев.

Патогенетическая терапия направлена на предотвращение развития или устранение церебрального отека. Назначаются мочегонные препараты и глюкокортикостероиды. Поддержание жизнедеятельности нейронов и предотвращение их массовой гибели осуществляется с помощью нейропротекторов или нейрометаболических средств. Купирование сопутствующей симптоматики и поддержание работоспособности всех важных систем реализуется с применением сердечно-сосудистых, противосудорожных препаратов, дезинтоксикационных растворов, психотропных средств.

Кортикостероидный гормон Дексаметазон обладает противовоспалительным, антитоксическим, иммунодепрессивным, противошоковым действием. Диагноз менингоэнцефалит требует назначения этого средства в форме внутривенных инъекций, его применение помогает предотвратить тяжелые последствия инфекции. Рекомендуемая суточная дозировка — 10 мг одномоментно, затем по 4 мг каждые 6-8 часов на протяжении 5-7 дней. Препарат противопоказан при иммунодефицитных состояниях, болезнях желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

На этапе выздоровления больному назначается специальная диета, направленная на восстановление сил и минимизацию нагрузки на ослабленный желудочно-кишечный тракт. В меню включаются нежирные сорта мяса и рыбы, хорошо разваренные каши, фруктовые, овощные пюре, молочные продукты. Обязателен курс физиотерапии, сочетающий в себе массаж и аппаратные методики (электрофорез витаминов, магнитотерапия, электросон). В период восстановления рекомендуется санаторно-курортное лечение.

Последствия

Прогноз при менингоэнцефалите неблагоприятный — высок риск летального исхода или развития тяжелых осложнений, особенно у детей дошкольного возраста. Ключевую роль в успехе лечения играет своевременность и адекватность терапии, во многом зависящая от точности поставленного диагноза. К распространенным осложнениям относят:

- парезы;

- параличи;

- эпилепсию;

- психические расстройства;

- снижение слуха и зрения;

- образование постнекротических кист, провоцирующих гидроцефалию и задержки умственного развития у детей;

- бактериально-токсический шок;

- интракраниальную (внутричерепную) гипертензию и отек мозга, которые могут провоцировать смещение мозговых структур, ущемление ствола головного мозга, способствующие развитию бульбарного паралича, сопровождающегося дыхательной и сердечной недостаточностью.

В целях профилактики необходима вакцинация детей против гемофильной палочки, пневмококков и менингококков. Важно проводить профилактические меры в отношении близких родственников заболевшего, с целью химиопрофилактики им назначается курс антибактериальных препаратов. В период лечения для предотвращения развития тяжелых осложнений больному назначают курс рефлексотерапии.

Источник: vrachmedik.ru